L'écriture de billets de blog est l'ADN de Prise de Terre depuis bientôt 15 ans :

- articles de fonds,

- techniques,

- retours d'expériences,

- réflexions, partages divers,

C'est une quantité non négligeable de contenus originaux, une base solide pour comprendre les fondamentaux et bien débuter en permaculture et agroforesterie.

Les posts furent également le préalable à la rédaction du livre "Cultiver dans le monde de demain" ! Nous partageons également sur les réseaux sociaux, suivez-nous !

La permaculture à l'échelle d'une ferme ?

07/02/2025

On oppose souvent permaculture et agriculture : trucs de bobos sans rapport avec le monde réel, pas "rentable", impossibilité de la développer sur de grandes surfaces, et donc de "nourrir la planète", truc de fainéants, etc.

La perma est, je le répète à l'envie, une méthode de conception de systèmes. Elle permet d'obtenir des agro-écosystèmes multiproductifs, résilients et relativement autonomes. L'intérêt est que les principes de permacultures soient universels et transposables à toutes les échelles : depuis un petit potager, voire un balcon, dans un grand jardin, sur une propriété entière sans problème, etc. Mais quid d'un système agricole sur grande échelle? La légitimité de la permaculture repose toujours sur cette sempiternelle question : ok pour les intérêts écologiques, mais soyons pragmatiques : peut-on en vivre ??

Et si on sortait du cadre? Si on abandonnait 2 minutes le mot "permaculture", avec tout son contingent d'aprioris, de valeurs et de jugements. Un dogme, aussi permaculturel qu'il soit, reste un dogme, donc limitant. En l'ouvrant à d'autres techniques et visions on peut aller plus loin, remplir des objectifs inédits et agrandir l'horizon des possibles en créant des synergies écologiquement vertueuses et économiquement rentables.

Rapidement abordé dans un précédent article, la conception de systèmes agricole est une branche de la permaculture très particulière en ce sens qu'elle nécessite des connaissances fines sur de nombreux aspects techniques et qu'elle met l'accent sur l'aspect économique et rentabilité de la structure.

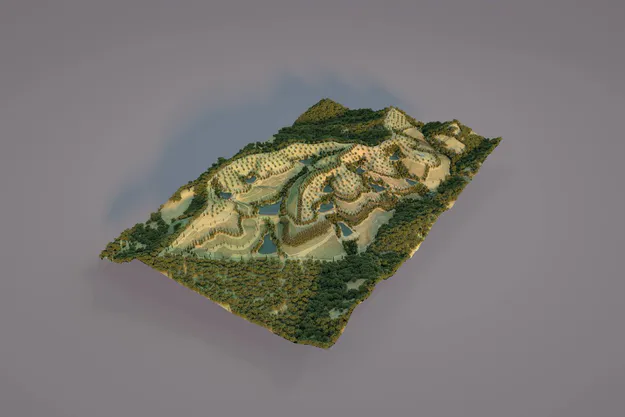

C'est sur l'exemple éclairant de la ferme du lycée agricole d'Aurillac (Cantal), premier établissement conçue de manière holistique que nous allons nous baser pour tenter de comprendre comment la permaculture peut gagner ses lettres de noblesses et enfin se réconcilier avec l'agriculture.

Percival Alfred Yeomans propose dans les années 50 une grille de lecture du paysage qui deviendra une méthode de conception de paysages agricoles, basée sur la gestion de l'eau : la méthode keyline. Le contexte australien s'y prête particulièrement, en effet de hautes températures couplées avec des périodes de très fortes sécheresses mettent à mal une agriculture héritée des plaines tempérées et arrosées d'Europe.

Cette fameuse "méthode keyline" repose sur l'hydratation des terres, la création de nombreuses retenues d'eau résultant d'une étude fine du paysage, de son relief et de sa pluviométrie.

Ce qu'on retient le plus souvent c'est sa méthode révolutionnaire de sous-solage le long des keylines ou "lignes-clé" pour infiltrer l'eau et ramener de l'eau des vallées aux crêtes. Pour en savoir plus, un bon résumé sur le site de Franck Chevallier "Paysages fertiles".

Mais plus que les techniques, c'est sa méthode de conception globale qui permettra en particulier à Bill Mollison et David Holmgren de poser les bases de la permaculture. La conception keyline est une grille d'analyse d'un site, d'un paysage, d'un lieu qui permet de penser un projet (ou design) en ayant la vision la plus transversale possible. Comme déjà expliqué ailleurs, pour ne rien rater on part toujours du plus global au plus local :

- le climat

- le paysage : il s'agit bien ici de concevoir le paysage (ou la géographie) non pas seulement comme des formes visibles mais bien comme la résultante d'activités qui ont façonné ces formes : activités humaines, histoire, etc,

- hydrologie : gestion de l'eau primordiale sur un territoire. Elle doit être réfléchie en fonction des besoins, de son accessibilité et de la topographie,

- routes/accès : importance d'utiliser les routes comme collecteurs d'eau vers des zones de stockage. Elles doivent donc être installées en fonction des courbes de niveau et sur les crêtes,

- arbres/forêts : brise-vents, nourriture, délimitations (allées ou bords de route).

- bâtiments : à situer dans les endroits les plus "énergétiquement" intéressants en tenant compte de l'exposition, le cas échéant de la hauteur par rapport à la retenue d'eau (pour la force gravitationnelle de l'eau),

- division parcellaire et clôtures.

L'exploitation du lycée agricole d'Aurillac

Contexte :

Le lycée agricole d'Aurillac bénéficie d'une réputation solide dans le domaine de l'élevage et de l'agroalimentaire. Or ses outils de production, exploitation agricole et ateliers technologiques lait et viande, orientés sur des systèmes plutôt intensifs et semi-industriels, nécessitent une refonte complète de leur mode de fonctionnement pour mieux s'adapter au nouveau contexte agricole et alimentaire, travailler en commun avec plus de cohérence, mieux répondre aux attentes pédagogiques des formations conduites au sein de l'établissement et contribuer pleinement à la dynamique nationale "produisons autrement".

Une démarche de projet a été lancée en septembre 2014, qui vise à revoir complétement le système de production et de transformation, et à proposer à l'ensemble des acteurs agricoles et agro-alimentaires du Cantal un modèle innovant et démonstratif de production et transformation des produits de moyenne montagne.

Ce modèle reposera sur des systèmes de production entièrement repensés pour intégrer les principes de l'agro-écologie et aura pour valeurs fondatrices les notions d'autonomie, d'économie d'intrants, de haute qualité environnementale, de qualité des produits, de recherche de valeur ajoutée, d'insertion dans le territoire et de performance économique.

Un système fourrager sans maïs, basé sur la prairie, la luzerne et les mélanges céréaliers, intégrant des pratiques d'agroforesterie. Plus d'ensilage mais un séchage en bottes par déshydratation de l'air.

Des produits bovins viande tous labellisés et valorisés localement.

Un atelier de transformation laitière à la ferme permettant de produire des fromages fermiers de haute qualité toute l'année.

La conversion à l'agriculture biologique de l'exploitation agricole est engagée depuis le 1er avril 2017. Mais sa mise en œuvre technique n'est pas complétement finalisée.

C'est pourquoi j'ai proposé la participation de Franck Chevallier, designer agricole (lui-même ancien agriculteur) pour refaire entièrement la conception de cette exploitation selon les principes et techniques de la permaculture.

Objectif :

L'herbe pâturée est la ressource fourragère la moins coûteuse. L'objectif est d'offrir aux vaches un volume important, de qualité, et le plus longtemps possible dans l'année. Il faut donc organiser le pâturage de façon à respecter le temps de repos des plantes entre deux crocs. Pour cela, il faut mettre en place des chemins d’accès, des clôtures, un réseau d'abreuvement et de l'ombrage.

Les infrastructures de pâturage représentent un investissement au départ. Mais elles sont la clef de l'autonomie alimentaire du troupeau et d'une production laitière de qualité et typée.

Hydrologie :

Le contexte de Yeomans reste celui de l'Australie : des problématiques d'aridité, bien loin de celles du cantal... Donc attention (une fois de plus), il ne s'agit pas de recopier tel quel des techniques ayant fonctionnées dans un cadre bien particulier. On va pour cela partir de l'existant, des problématiques rencontrées ainsi que des objectifs souhaités.

Par exemple, construire des baissières ou utiliser le sous-solage en keyline ne serait pas judicieux ici : une étude fine du sol et de l'hydrologie du lieu laisse à penser qu'on a plus un problème d'évacuation de l'eau sur les parcelles. Dans ce contexte pédoclimatique, la meilleur stratégie est de laisser s'évacuer l’excès d'eau par les creux. On réalisera donc une typologie des zones d'influence différentes quand à l'hydrologie : crêtes, vallées, zones humides.

Accès :

Les accès sont un paramètre fondamental car ils déterminent où et comment vont se passer les échanges énergétiques : déplacements, transports... Ils sont la moelle épinière du système et nécessitent d'être très réfléchis.

La portance est le critère le plus important. Quand c'était possible et en accord avec la distribution des paddocks, les chemins ont été placés dans les zones les plus saines :

- sur les crêtes pour passer des parties basses aux parties hautes du terrain.

- à la rupture de pente entre une zone érosive et dépositaire, là où la pente est plus douce et le sol reste superficiel.

Le deuxième critère est d'éviter que le ruissellement traverse le chemin, ce qui accentue le pataugeage des vaches et la détérioration du chemin. Pour cela, des fossés sont ajoutés du coté haut des chemins horizontaux.

Organisation du pâturage :

Puisque vous avez lu mon dernier article sur les bienfaits du pâturage tournant dynamique, vous avez compris que cette bonne gestion est fondamentale et la base du bon fonctionnement de tout votre système (écologique et économique).

Pour simplifier le principe est "beaucoup de pâturage sur une petit surface mais peu de temps". Et la clé est la bonne date du retour des animaux sans nuire au bon renouvellement de l'herbe. Les (grands) pâturages seront donc divisés en en 24 paddocks. Une fois clôturée en fixe, la gestion du pâturage se limite à ouvrir et fermer les portes. Les paddocks les plus sains seront réservés pour les périodes pluvieuses.

Pour favoriser le précédent adage, on pourra rediviser les paddocks en 2 ou 3. Offrir le meilleur à pâturer aux laitières en faisant suivre un autre troupeau pour les refus (génisses et taries ou chevaux). Pour cela, il faut mettre en place un réseau d'abreuvement avec de l'eau à disposition dans chaque paddock.

Boisements :

On ne compte plus les intérêts de la présence d'une strate arborée dans les milieux agricoles, et en particulier en présence de bétail :

- Ombre : planter des îlots d'arbres, au minimum 1 par paddock d'un jour, placé si possible sur les crêtes ou dans les zones portantes. Si l'espace ne permet pas un alignement E-O, les planter en triangle, espacé de 7m environ (à ajuster en fonction de la taille de la canopée adulte). Choisir des essences à croissance rapide, au port large et adaptées au sol et au climat. Mettre au moins deux arbres de la même espèce par îlot.

- Régulation hydrique du sol : planter des alignements d'arbres si possible en travers de la pente. Choisir une technique d'implantation permettant le bon développement de la racine pivot. Un espacement d'environ 4m permet la création d'un ¬´ peigne ¬ª racinaire. Deux lignes d'arbres espacées de 4m environ seront plus efficaces qu'une seule.

- Mycorhization : la présence d'arbres favorise l'apparition et le maintien de plantes dans les prairies qui jouent un rôle pour la flaveur du lait. Diversifier les essences.

- Freiner le vent : haie diversifiée, plusieurs lignes si possible, plusieurs strates, à placer de préférence sur les crêtes et en travers des vents dominants.

- Arbres fourragers : possibilité de conduire des arbres en têtard. Si les zones humides ne sont pas drainées, elles peuvent être valorisées par la plantation d'arbres à brouter conduit en têtard bas.

Plusieurs réflexions sont en cours, en incluant les élèves de BTS Gestion Forestière ainsi qu'en DUT génie biologique pour réfléchir aux types d'essences les mieux adaptées au contexte et aux besoins, ainsi qu'aux filières de valorisation (production, diversification, autonomie de la ferme, etc).

L'abreuvement :

Autre point crucial, la sous-division en paddocks nécessite une vraie stratégie pour l'abreuvement des animaux. Après le calcul des besoins en eau (globalement et en été), on remarquera qu'il n'y a pas de ressources locales à part l'eau de ruissellement des toitures, qui n'est, à l'heure actuelle, pas mise en valeur.

Selon la surface de toiture collectable et les coefficients de sécurité retenus, il faudrait un volume tampon de 500 à 800 m3. De tels volumes sont stockables dans une poche ou dans une réserve collinaire. L'emplacement idéal pour une réserve collinaire collectant les eaux de toiture se trouve dans la petite vallée du bas du bâtiment des vaches laitières (prévoir une station de filtration et de surpression qui montera l'eau vers le point le plus haut par le chemin le plus court pour redistribuer ensuite dans les paddocks en redescendant).

Conclusion :

Peut-on dans ce cas parler de permaculture? Il s'agit bien d'une conception globale de système s'inspirant des patterns de la Nature, utilisant des techniques, des stratégies permettant de répondre à des problématiques liées à un contexte particulier. Tout en fournissant de manière passive des services écosystémiques et aggradant naturellement l’écosystème.

Le point est mis bien entendu sur l'autonomie de la ferme, les économies potentielles : fourrage, eau et l'optimisation des process. L'on ne démérite pas avec la mise en place de productions potentielles et diversifiées en valorisant la strate agroforestière : production de fruits, plaquettes, piquets, fourrage, etc.

L'augmentation de la qualité des produits est une conséquence d'une meilleure gestion des parcelles, du bien-être accru des animaux et de l'amélioration globale de l'environnement.

Vu qu'il y a moins d'importations on baisse non seulement le bilan carbone de l'exploitation, et de part les techniques mises en place on FIXE du carbone dans les sols (agroforesterie, pâturage dynamique).

Cette vision holistique peut nous permettre de sortir par le haut d'un système agricole industriel en bout de course. Plutôt qu'une addition de techniques à la mode, c'est l'étude fine, le design, la conception qui déterminera la suite des opérations, en accord avec le contexte et les objectifs.

Il est grand temps que l'agriculture fasse sa transition. La permaculture peut lui permettre de retrouver ses lettres de noblesse, sans pour autant retourner dans un passé illusoire et non souhaitable. Des professionnels encore trop peu nombreux commence à travailler sur une vision globale des exploitations. Gageons que les temps qui changent leur ouvrent les portes d'une planète qui en a bien besoin....

Suivez-nous sur les réseaux !